Ninfe di GODDESSES & MUSES:

Una finestra su una Natura Incontaminata

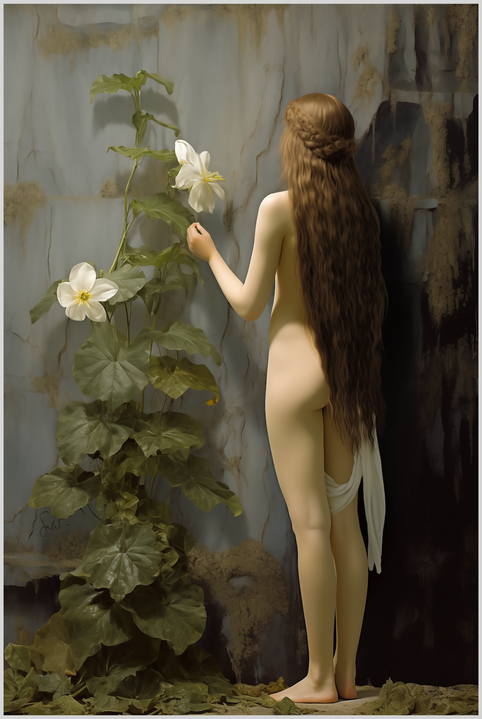

Daniel Salvi ha dedicato una serie della sua produzione agli spiriti più misteriosi della natura: le Ninfe. Nelle sue opere la bellezza antica, l'acqua che scorre e la natura in fiore si mescolano per guidarti in un viaggio intimo, dove la bellezza non è solo qualcosa da ammirare, ma qualcosa di cui puoi far parte.

Incontrare lo sguardo delle Ninfe

è iniziare un viaggio interiore

Incontrare lo sguardo di una Ninfa significa entrare in un mondo nascosto, un universo sommerso che solo quell'incontro può rivelare.

Le ninfe sono misteriose messaggere di una natura pura e selvaggia, ma mai minacciosa. È una natura che ti avvolge, ti accarezza con la sua freschezza o con il calore della sua luce.

Ogni foglia, ogni fiore, l'intera vegetazione pulsa di vita, invitandoti a fermarti, a lasciarti andare, a respirare.

È un invito a trovare pace, connessione con la parte più incontaminata della propria esistenza.

Attraverso lo sguardo delle Ninfe :

Percorsi di un'archeologia della meraviglia

Daniel Salvi e la riscoperta dell’incanto nell’epoca dell’artificio.

Per quasi 3.000 anni, la figura mitologica della ninfa ha abitato e prosperato nella storia dell'arte, incarnando un ponte duraturo di mediazione e dialogo con una natura incontaminata – un legame perduto per l'umanità fin dagli albori della civiltà e da sempre agognato.

Questi spiriti femminili della natura, nell'immaginario delle civiltà greche arcaiche, dimoravano in boschi, sorgenti e grotte, incarnandone l'energia vitale e tutti i misteri.

In questa visione animistica del mondo, ogni albero poteva essere posseduto da uno spirito benevolo o capriccioso, capace di sedurre con le sue delizie o di condurre gli ignari verso un destino inaspettato.

L'evoluzione del pensiero religioso greco, analogamente a quanto accaduto con le divinità olimpiche, diede gradualmente un'identità a queste figure sfuggenti, definendone ruoli e genealogie: nacquero così le Naiadi (acque dolci), le Oreadi (montagne), le Driadi (alberi), le Nereidi (mare) e le Lampade (ninfe ctonie del fuoco associate al culto di Ecate).

Teti e le Nereidi piangono Achille. Hydria corinzia a figure nere, 560-550 a.C. Ceramica a figure nere. Altezza: 46 cm; diametro: 36 cm (14,1 pollici). Foto: © Bibi Saint-Pol Opera propria, 21 luglio 2007, Wikimedia

A differenza delle divinità olimpiche, immortali e distaccate, le ninfe possedevano una mortalità lunga e una natura più vicina all’umano: amavano, soffrivano, si trasformavano.

Furono considerate figlie di dèi minori come Zeus o Oceano, e la loro presenza nei miti greci e romani fungeva da punto d’incontro fra la dimensione terrena e quella divina, fra il visibile e l’invisibile, successivamente cristallizzato nelle opere letterarie di Omero, Esiodo, Ovidio e Platone.

Per secoli dipinte sui vasi di terracotta e riportate sui preziosi mosaici e affreschi delle domus romane, le ninfe hanno attraversato la storia dell’arte occidentale con straordinaria resilienza simbolica, adattandosi alle epoche e riflettendone le tensioni culturali.

Consegnate come un prezioso repertorio iconografico al Rinascimento, le ninfe divennero non solo incarnazione dell’ideale neoplatonico di bellezza armonica e spirituale — come dimostrano le opere sublimi di Sandro Botticelli, dalla Nascita di Venere alla Primavera, in cui esse simboleggiano il desiderio, la rigenerazione e il passaggio ciclico delle stagioni — ma anche un potente veicolo per l’affermazione di un’immagine della donna profondamente secolare e sensuale.

Sandro Botticelli, Primavera (1482 circa). Tempera su tavola, 202 × 314 cm (80 × 124 pollici). Galleria degli Uffizi, Firenze. Da sinistra a destra: Mercurio, le Tre Grazie, Venere, Flora, Clori, Zefiro.

Sandro Botticelli, La nascita di Venere (1485 circa). Tempera su tela, 172,5 × 278,5 cm (67,9 × 109,6 pollici). Galleria degli Uffizi, Firenze.

In netta contrapposizione con la figura della Vergine Maria, custode dell’ideale cristiano di purezza, obbedienza e trascendenza, la ninfa diventa durante il Rinascimento un’alternativa iconografica carica di eros, libertà e immediatezza naturale.

Essa non è mai del tutto divinizzata né del tutto umana, ma si colloca in una zona liminale tra spirito e carne, sogno e materia, mito e realtà.

Questa ambiguità permette agli artisti rinascimentali e poi barocchi di confrontarsi in modo diretto con temi come la bellezza fisica, la sensualità e lo sguardo, aprendo uno spazio di libertà espressiva e formale che fino ad allora era stato limitato dalla rigidità iconografica ed etica della tradizione religiosa.

Bergognone (Ambrogio da Fossano),Assunzione della Vergine e Santi e Incoronazione della Vergine (1522). Olio su tela, 396 x 245 cm. Pinacoteca di Brera, Milano. Non esposto.

Diversamente dalle storie quali “Susanna e i Vecchioni”, dove il nudo si inserisce in una dinamica di minaccia, abuso, giudizio morale, e un sottotesto di colpa e punizione, la ninfa non è né vittima, né peccatrice.

È sorpresa in atti di abbandono naturale – il bagno, il sonno, il canto – ma la sua nudità appartiene a un mondo altro, protetto da una natura che la avvolge e la assolve, e da un tempo mitico che sospende ogni condanna.

Il suo apparente abbandono non è mai totale: è un’offerta parziale, un invito ambiguo alla contemplazione. L’erotismo che ne deriva è fatto di distanza, di silenzio, di soglia: lo spettatore può guardare, ma non possedere. In questo modo, il voyeurismo stesso viene trasfigurato – non più strumento di potere o sopraffazione, ma occasione per esplorare il confine tra la pulsione del desiderio carnale e l’ammirazione ricca di poesia.

Artemisia Gentileschi, Susanna e i vecchioni (1610). Olio su tela, 170 cm (66,9 pollici) x 119 cm (46,8 pollici). Collezione del castello Weißenstein.

Nel Seicento, artisti come Nicolas Poussin e Peter Paul Rubens amplificano ulteriormente questo codice visivo: nelle loro rappresentazioni mitologiche, le ninfe diventano parte di scene narrative che mescolano erotismo, dinamismo e teatralità. Ninfe e Satiri si mescolano in danze esuberanti, che celebrano la vitalità e l’irrefrenabilità della natura.

In tal senso, la ninfa si tramuta in figura chiave nei secoli di sfida alle convenzioni, capace di riportare il pensiero umano a misurarsi con la propria carne e le suoi bisogni, in un contrasto netto e mai realmente risolto con l’escatologia e le sovrastrutture morali religiose.

Nonostante la sua origine mitologica, la Musa è persistita per millenni quale visione concreta e laica di femminilità, e musa pagana che ha accompagnato la storia dell’arte nel suo lungo cammino verso la modernità.

Peter Paul Rubens, Ninfe e Satiri (ca. 1615; 1638-1640). Olio su tela, 139,7 cm (55 pollici) x 167 cm (65,7 pollici). Museo del Prado, Madrid.

Gli ultimi due secoli, segnati dal Romanticismo e dal Simbolismo, hanno progressivamente dissolto la solarità classica delle ninfe per lasciare emergere le loro sfumature più ambigue, perturbanti, e profondamente psicologiche.

È in questo contesto che la figura della ninfa subisce una metamorfosi fondamentale: da personificazione idilliaca della natura a emblema dell’inconscio, del desiderio e del pericolo.

Nessun artista ha saputo restituire questa tensione meglio di John William Waterhouse. Waterhouse, artista inglese legato all’ondata più tarda del movimento preraffaellita, ha dedicato gran parte della sua carriera alla rappresentazione di figure femminili mitiche, oniriche e potenti. Le sue ninfe non sono creature innocue: sono agenti attivi, attraenti.

John William Waterhouse, Una Naiade o Ila con una Ninfa (1893). Olio su tela, 66 x 127 cm (25,9 x 50 pollici). Collezione privata.

Opere come “Hylas and the Nymphs” (1896) rappresentano il culmine di questa visione, ritraendo la scena in cui il giovane Hylas, prestante compagno di Ercole, è attratto da un gruppo di ninfe acquatiche che emergono dalle acque in modo ipnotico e lo spingono a entrare nello specchio d’acqua.

Non si tratta semplicemente di una scena mitologica: Waterhouse compone un teatro visivo dove la bellezza è trappola, l’eros è predazione, e la femminilità si libera dalle sue rappresentazioni tradizionali per diventare forza misteriosa e autonoma. Le ninfe qui sono simili tra loro, quasi cloni l’una dell’altra, a suggerire un’identità collettiva e quasi aliena. Il giovane eroe, rapito dal loro richiamo, non avrà scampo.

L’immagine mette in discussione il ruolo dello sguardo, la dinamica del potere, la fragilità della volontà maschile di fronte al fascino del femminile. Non è un caso che questo dipinto sia stato al centro di controversie anche nei tempi recenti: nel 2018, la Manchester Art Gallery ne ha temporaneamente rimosso l’esposizione per stimolare un dibattito sul modo in cui il corpo femminile è rappresentato nell’arte. La decisione ha generato accesi confronti internazionali, evidenziando quanto l’opera continui a colpire nel profondo il nostro immaginario collettivo.

John William Waterhouse, Ila e le Ninfe (1896). Olio su tela, 132,1 cm (52 pollici) x 197,5 cm (77,7 pollici). Gallerie d'arte di Manchester.

Ma proprio questa tensione — tra desiderio, rappresentazione e identità — non è mai scomparsa del tutto.

Nel corso del Novecento, se da un lato le ninfe sembrano eclissarsi dalle rappresentazioni più esplicite, dall’altro permangono come ombra simbolica e potenza archetipica: nelle avanguardie, nel Simbolismo tardo, nel Surrealismo di Leonor Fini e Paul Delvaux, la figura femminile enigmaticamente ritratta, sospesa nel tempo e nello spazio, richiama ancora la struttura formale e concettuale della ninfa, pur privata della sua etichetta mitologica.

Oggi, in un’epoca segnata dall’iper-urbanizzazione, dall’astrazione digitale e da una crescente disconnessione sensoriale, la ninfa non è solo un tema che ritorna, ma si rinnova ed espande ulteriormente il proprio significato, divenendo simbolo di un’urgenza emotiva e collettiva: ritrovare un contatto perduto con la bellezza, la lentezza e la natura.

Leonor Fini, Les Baigneuses II / Trois filles dans l'eau (1972). Olio su tela, 72,4 x 115,6 cm Collezione privata

In questo scenario si inserisce l’opera di Daniel Salvi, artista e creative director visivo italiano che ha scelto di trasformare la figura della ninfa in un portale visivo, sensoriale e concettuale verso un altrove necessario.

La distanza che Salvi mantiene dalle retoriche di un’arte iper-concettuale e spersonalizzata si riflette anche nel suo rifiuto delle estetiche caotiche e sovraccariche della contemporaneità. Al contrario, l’artista cerca un linguaggio visivo intimo, sospeso, carico di un lirismo silenzioso.

Salvi trova infatti nella vegetazione rigogliosa della Lombardia e nelle costruzioni rurali decadenti delle campagne fuori Milano — dove oggi ha sede il suo studio — un riflesso della propria interiorità, trasfigurato nei paesaggi che avvolgono le sue ninfe.

L’artista non costruisce mondi esotici o estranei, ma universi paralleli. Lo fa attraverso un uso consapevole e maturo delle tecnologie digitali contemporanee: intelligenza artificiale, fotografia, fotoritocco e pittura digitale si fondono in un linguaggio visivo coerente e sofisticato.

Daniel Salvi, Resilienza e fioritura (2024). Stampa fine art su carta di cotone, pezzo unico, 66,7 cm (26,25 pollici) x 100 cm (39,37 pollici).

Daniel Salvi, Ninfe galleggianti (2024). Stampa fine art su carta di cotone, pezzo unico, 113 cm (44,4 pollici) x 150 cm (59 pollici).

Il risultato è una sintesi estetica radicalmente inedita, distante sia dall’astrazione minimale dei primi anni Duemila, sia dal neobarocco patinato delle estetiche digitali più commerciali. La sua arte non è né fredda né eccessiva, ma profondamente empatica. Non parla dell’oggi con il linguaggio dell’urgenza, ma con quello della cura.

Più che un “realismo magico”, quello che Salvi propone così è l’arte della “magia realista”, dove la bellezza diventa un elemento terapeutico, non decorativo.

Le ninfe sono per Salvi un rifugio dalla brutalità del reale. Se Egon Schiele, nei primi del Novecento, ritraeva la crudezza del corpo umano come atto disperato e confessionale in un’epoca di guerre, Salvi risponde alle angosce del nostro tempo — pandemie, conflitti, crisi ecologiche — con un gesto diametralmente opposto: la creazione di un sogno lucido e armonico, un Eden secolare, malinconico, profondamente umano.

Daniel Salvi, La Ninfa della Chiave (2025). Stampa Fine Art su carta di cotone, pezzo unico, 113 cm (44,4 pollici) x 150 cm (59 pollici).

La femminilità rappresentata da Salvi è divinizzata ma imperfetta, contemplativa ma mai prescrittiva. Le sue ninfe — come le altre “dee” della serie Goddesses & Muses — non incarnano un ideale da raggiungere, ma una forza viva in perenne trasformazione: potenti e vulnerabili, dolci e assertive, immerse in una costante tensione tra quiete e turbamento.

In esse, la femminilità diventa il filtro attraverso cui osservare la condizione umana, in tutta la sua profondità emotiva e contraddittorietà. Non rappresentano la donna “come dovrebbe essere”, ma l’essere umano nella sua forma più sensibile, archetipica e universale.

In questo senso, le ninfe di Salvi chiudono il cerchio e ritornano all’immaginario animista iniziale delle culture arcaiche che le ha generate: non sono figure mitologiche univoche, ma emanazioni che si manifestano mediante i loro attributi — la chiave, l’albero, l’edera.

Dentro ciascuna di queste apparizioni si intrecciano anche frammenti di storie vere, trasfigurate: volti e vissuti reali di persone che hanno ispirato l’artista, muse contemporanee che hanno prestato il proprio corpo, il proprio sguardo, la propria fragilità.

Daniel Salvi, Le Ninfe della Neve (2024). Stampa Fine Art su carta di cotone, pezzo unico, 150 cm (59 pollici) x 113 cm (44,4 pollici).

Quello che ne scaturisce è un ibrido sacro tra natura e umanità, irripetibile. Un legame così profondo da tradursi nella scelta dell’artista di realizzare la maggior parte delle sue opere in un unico esemplare: non riproduzioni, ma presenze uniche, tangibili, pensate per entrare in relazione diretta con chi le accoglie. Ogni ninfa è concepita come un’entità viva, capace di instaurare un dialogo intimo, visivo, quasi umano con l’osservatore.

Guardare una ninfa di Salvi significa lasciarsi guardare da lei. Accoglierla nel proprio spazio vitale è come aprire una finestra su una natura incontaminata, che entra a far parte della propria realtà quotidiana. Non si tratta solo di possedere un’opera: è l’inizio di una coabitazione emotiva, di una connessione che trasforma l’ambiente e l’anima. La ninfa non resta confinata nel quadro, ma continua a vivere nel pensiero e nell’immaginario di chi la sceglie, diventando parte di una nuova storia condivisa.

L’arte di Daniel Salvi non si limita a rappresentare la bellezza: la rende concreta, accessibile, necessaria. Offre un luogo in cui rifugiarsi, ma anche da cui ripartire. Un gesto di cura profonda, un invito a riscoprire una bellezza che ancora sa incantarci — e che può davvero appartenerci.

Articoli correlati

ALTRO DA

Ninfe di GODDESSES & MUSES